一位經歷朝鮮戰爭的嘉義人的告誡

「幸福是無數烈士的生命換來的」

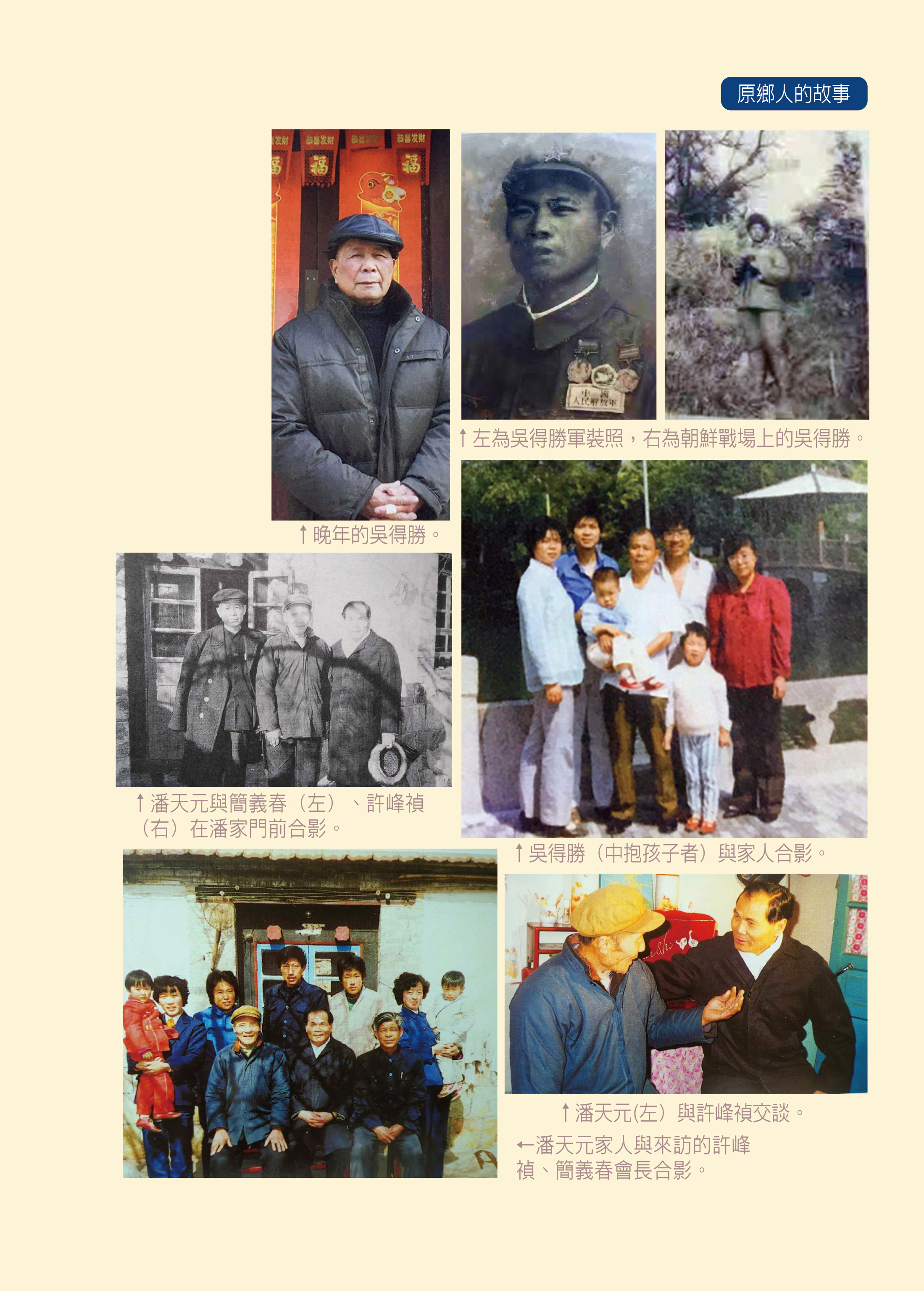

《台聲》雜誌2000年第8期,刊登過王文一篇署名文章《摯愛這一方熱土——記南通市台聯副會長吳瓊》,文章開頭有這樣一段話:「現年38歲的吳瓊女士是台灣嘉義縣人。1947年,其父吳得勝被國民黨部隊抓壯丁來到大陸,1949年,其父所在國民黨部隊起義被改編成解放軍。抗美援朝結束後,吳先生來到江蘇如皋安家落戶,並生有子女四人,吳瓊排行老二。」

因為文章是寫吳瓊,對她父親著墨不多。我通過蘇州台聯前會長林新民聯繫到了吳瓊會長,電話裡我們談了很久,獲知很多以前不知道的資訊,特別是她父親在抗美援朝這一段的經歷--

吳得勝出生台灣嘉義偏遠的一個小山村,小時候家貧如洗,一大家人僅靠幾分薄田生活。吳得勝13歲就給人家打工,飽嘗了生活的痛苦,他記憶中有幅抹不去的畫面:小妹在饑餓難忍時,面對一塊紅薯渴望的眼神。18歲時,為了生存,他當了兵,本以為會戍守台灣,但想不到一場內戰,讓他離開家鄉告別了親人,跨過海峽來到大陸。

在國民黨軍隊的停留是短暫的,第二年,就被俘虜到解放軍部隊,在這革命的大熔爐裡,他隨部隊轉戰南北。1949年迎來了新中國的誕生,吳得勝的心卻惦記著遙遠的家鄉小村莊,想念著父母兄妹。

可天有不測風雲,朝鮮戰爭打響,吳得勝於50年代初作為志願軍跨過了鴨綠江。吳得勝是偵察班班長,經常冒著生命危險到前沿偵察。1951年夏季的一天,他帶著戰士小李去送情報,為了躲避美軍追趕,他們穿行在大山中,突然眼前被一條大河阻隔,此時河水猛漲,為了能及時送出情報,他倆毅然跳進水中,當游到河中央,一股山洪傾瀉而下,大水很快把他倆沖散了。吳得勝急中生智,甩掉了身上所有重物,抓住一根樹木,竭盡全力游到對岸,完成了任務,小李卻隨山洪逝去。

朝鮮戰爭結束,吳得勝回到祖國,但海峽兩岸卻已成隔絕狀態,家鄉親人從此杳無音信,後來他在大陸成了家,有了自己的子女,他經常對自己的子女說:現在的幸福生活,是用無數烈士的生命鮮血換來的,你們要懂得珍惜。

吳瓊告訴我:父親在世時有著積極向上的生活態度,對生命有著一顆極其強烈的敬畏之心,一方面表現在他對身體非常的愛惜,從飲食上的小心謹慎,到作息時間的墨守成規,退休後一直堅持鍛鍊身體,父親以他軍人的韌性堅守著;另一方面是父親做人的原則,從不肯佔別人一分一毫,一輩子勤儉節約。抗美援朝時的幾枚紀念章父親精心收藏著,也是他留下的不多遺物之一。

1987年11月,台灣當局宣佈允許居民赴大陸探親後,吳瓊跟台灣的親人恢復了通信往來。1992年,吳得勝踏上闊別已久的故土,見到分別40餘年的老母。後來,帶著七位家人申辦了入台定居手續。而吳瓊則留在了南通。

1989年3月,筆者陪同來自加拿大的台胞許先生到山東煙台的長山南島,尋找40年前未來得及掩埋的一具同鄉難友的屍體,意外得知島上還生活著一位潘姓台籍老兵。辦完正事離島之前,我們由煙台台聯會會長簡義春陪同前去拜訪。

老潘的家還是老民房,房子的外牆皮半數已經剝落,露出石塊土坯。兩扇木門不知經歷了多少年的風吹日曬,上面貼的福字、春字,非常顯眼。

應聲出來開門的就是老潘。他實際年齡應該在63、64,但看上去卻老很多。他頭戴一頂褪了色的綠色軍帽,身穿藍色的對襟厚棉襖,完全是一副山東漁民打扮。老潘認識簡會長,簡會長把許先生和我介紹給他。握手寒暄後,他請我們進屋。這是典型的北方民居,一堂兩屋。堂屋是起居吃飯會客用,兩側是臥室。左手臥室門前站著一對年輕人,女的抱著孩子,他們笑著向我們打招呼,那是老潘的兒子兒媳一家。本來應該坐在堂屋聊天,但許先生執意要進老潘的臥室看看。

臥室不大,也就是十幾平米,一張床、一個櫃子,一把椅子,一張桌子,桌子上擺著一台17吋黑白電視,上面蓋著紅布。牆壁像是剛粉刷不久,桌子上方的牆上掛著一個相框,裡面是一位中年婦女的大幅照片,那應該就是老潘早年過世的老伴兒了。

老潘名潘天元,說自己是屏東潮州人。許先生很驚喜,竟然是同一個縣的鄉親。許先生告訴他自己是枋寮人,老潘一邊點頭,一邊用日語重複了一句,似乎想起了這個地名,「嗯,離著不遠。」「你還會日語嗎?」「不會啦,都記不得啦!」「台灣話還會講嗎?」「全都忘了,在這裡跟誰講,哪裡有機會講嘛?」老潘這個番薯仔如今已經是滿口的山東腔。 老潘生於1921年,是家中長子。先是居住在潮州郡五魁寮,後來全家遷到台東卑南。1941年,太平洋戰爭爆發,日本人從台灣抽了不少壯丁去南洋,充當軍伕,剛滿20歲的他被抽中,隨日軍轉戰南洋諸島,日本投降後回到家鄉。

當時台灣東部經濟比較落後,加上他的文化水準低,就業十分困難。還有國軍接管台東後,時代變了,語言溝通成大問題,他從小接受日式教育,會日語,會台灣話,但現實社會國語成了主流,交流、就業都有困難,而貧困的家境又不允許他報班學習。一個偶然的機會,他得知台東街上貼出告示在招兵,待遇是月薪兩千台幣,還可以學國語……這些,都讓他心動。那晚,他想了一宿,想著自己長期找不到工作總不是辦法。身為長子,他有責任幫助父母撐持這個家,培育弟弟妹妹。自己這條命是從戰火中撿回來的,再上戰場也沒什麼了不起,更何況招兵告示上說的是在島內保衛自己的鄉土。再說在軍中與外省人作夥生活,可以免費學習國語,何嘗不是一個好機會。於是,第二天,他瞞著父母,說是要去台東找工作,一早就離開了家,但是,他萬萬想不到,這一別竟成了永訣。

經過簡單的所謂體檢,潘天元被錄取了。或許是因為在報名表上他如實地寫了曾當過日本的軍伕,所以被分發到國軍部隊的擔架隊,又成了國軍的軍伕。他原本打算正式入伍後,穿上軍裝,放假回家再稟告父母。誰知沒等到放假,部隊就移防屏東,之後又被押到高雄港,上了船,直接往大陸開。這時,他才感覺不妙,但有什麼辦法呢?在兵營裡,他結識了許多同鄉,他們受騙入伍的經歷與自己大致相同,光是卑南鄉就有20多人,有不少是原住民,後來多死在了戰場上,活著的沒幾個。

運兵船在上海靠岸,沒幾天,部隊就乘火車到了徐州。之後就是連續幾天的徒步行軍,潘天元挑著醫療器材,跟著部隊走。一路上碰到許多台灣兵,有的還是16、17歲的孩子,身負沈重的槍械,實在走不動了,老兵和長官不但不幫忙,反而大聲呵斥,他們也不敢吭聲。

老潘說,咱們在台灣生活慣了,剛一來,真的受不了北方冬天的寒冷。在山東,寒風刮在臉上,像刀割一樣。他始終跟著醫療部隊,還算好,連隊裡的士兵就慘了,不少人還沒有打仗,手腳就凍傷了,有的還流著膿水。

許先生問他在戰場上抬傷兵是什麼感受,老潘說,好幾次在戰火中救傷患,差一點就搭上了性命。但是,職責所在,又想到人命關天,有時就忘記了危險。自己已記不清抬過多少傷兵了,腳下踩過的屍體也不計其數。

有一件事讓他至今難忘。那是在淮海平原上,那場戰役已接近尾聲。部隊被包圍在陳官莊,在突圍戰鬥中,老潘跑過去搶救傷患。看到一個年輕的傷兵在痛苦地呻吟,他的頭部、胸部、腹部都受了傷,鮮血往外湧,腸子也流了出來。老潘把他抱起來,想放在擔架上,但是那個臉色蒼白的傷兵卻痛苦地用台灣話對他說:「拜託你……呷阮阿母……講,我已經……無法度了!」講完,頭一歪就斷氣了。老潘說:「我知道他是在拜託我讓我告訴他的媽媽自己不行了,於是就急著想問問他是哪裡人,姓什麼叫什麼,我拼命地搖動,呼喚他,但怎麼搖也搖不醒,他再也沒有回答我。」

接下來,老潘又講述了自己後來的經歷:那場戰鬥之後,他被共軍俘虜了,被收編為華東野戰軍步兵縱隊,成了一名解放軍戰士,繼續隨軍轉戰南北。打敗了蔣介石,新中國成立。 像他這樣在炮火中倖存下來的台灣兵都暗自高興,因為終於可以退伍轉業了,再也不用上戰場了,甚至盤算著想方設法回到台灣去。但是,人算不如天算,朝鮮戰爭爆發了,老潘他們又被派到朝鮮戰場,他所在的部隊是後勤部隊,任務是往前線送軍火和給養。

在戰場上見到當年當過日本軍伕的台灣鄉親,他們會無奈地互相調侃,「如今我們又到朝鮮當軍伕來了。」在朝鮮,老潘參加過溫井、雲山、咸興、元山、興南等大大小小的戰役,在冰天雪地中,在槍林彈雨裡搬運彈藥糧草支持前線,多少次與死神擦肩而過,老潘活過來了,活到了朝鮮停戰。◆

社論

拜登纏鬥中俄

中國與世界

海峽兩岸

台灣事情

連載

原鄉人的故事

海峽短評

新聞剪輯

編後