自清末中國積弱之後,列強以堅船利砲打開了中國門戶,其兩種人物就堂而皇之進入中國,一是商人,一是教士。此是典型的歐西資本帝國主義在全球進行其殖民侵略的方式。順此大方向,在不平等條約的強制下,英法德美日等列強遂於中國各大商埠和都會,如上海、天津、福州、廈門、廣州建立商號和教堂,在物質上和心靈上對中國人進行雙重性的宰制和轉引,試圖改變中國人成為不再是傳統中國文化和道統中的原生中國人,而變為一種外表是中國人但心性已是以洋人為其靈魂的「香蕉型華人」。

英法聯軍之役簽訂《天津條約》之後,清廷被迫大開台灣門戶,西方基督教士得以自由地在台島各埠、各城建教堂傳教,洋商則得以自由在台灣港埠都會建洋行,經商貿易。在此大趨勢之下,在大陸初現的「心靈文化思想買辦」和「經濟貿易商務買辦」的華人特殊階層,也開始在台灣猖獗。

「買辦」是什麼?簡介如下:

此詞早在宋代已有,只是指專為宮廷、官衙採買送補各類物品的商人,到了明朝,葡萄牙人來到中國經商,中國人有替其擔任中介的,明朝將這類專為外商採辦、管理、服務其貿易的中國人稱為買辦。

到了清初,為統籌管理外商,在廣東始設「十三行」,建立了壟斷進出口之機構,稱為「公行」,由朝廷任命買辦來「以官治商、以商治夷」,依其類型而有「洋行買辦」、「外商銀行買辦」、「輪船公司買辦」等。這些買辦操外語,一方面是中外之間買賣的中間人,一方面又是中外之間溝通的翻譯人。同時,許多有能力的買辦也可以合法自己經營進出口商務,因而往往成了很有錢的大貿易商。

到了清末,國勢衰弱,以1842年鴉片戰爭《南京條約》之生效為起始,從此侵華所有列強就可以自主選擇僱用,甚至培養華人買辦,除了是帝國主義在中國發展經濟財政商貿推擴的代理人,也賦與傳播西洋文化思想學術的任務,這類在中國境內的特殊的中國人,卻是西方列強侵略、剝削中國的「工具」;它是一種從清末延續到民國時代存在的畸形異化之華人,全心全意地為歐美甚至日本帝國主義在中國的龐大侵略利益而服務。在中山先生說的「次殖民地」中國,他們是所謂的「高等華人」特權階層。

左翼學者和思想家最早指出並批判買辦特權階層及其邪惡勢力,早期有瞿秋白,而在現代台灣,則有陳映真先生,他們明確指出買辦階層在中國現代化過程中扮演的是一種反動力量,嚴重阻礙並破壞中國的生產型態之提升,這類買辦不僅在經濟商貿層執行帝國主義侵略中國侵略之幫襯附翼角色,在總體的中國文化思想政治社會以及國家意識型態上,也是帝國主義侵略、異化甚至意圖裂解、消滅中國的華籍代理人、執刀人、最有力的幫辦、幫兇,此種文化心靈精神的買辦,從清末直至當代中國,充斥在政治界、文化界、學術界、教育界。

在台灣,這個親美媚美的「香蕉型菁英」階層,在當時可說是台灣政權、科技、高教、媒體、企業的主流,這些「菁英」徹底為美帝服務,代理其在台之殖民利益,正是當前台獨和華獨的意識型態的源頭。而在大陸,則從「海歸派」學人返陸之後,所謂「美化公知型」的知識菁英,迷信美國資本主義的兩黨選舉制的政治就是人類放諸四海而皆準的普世價值,同時更歌頌美國變態的虛無又自私的個人主義,而在大陸高教體系和學術文化圈中,不斷地買辦美式價值來異化、破壞中國社會主義和中華優良文化傳統,完全是開歷史的倒車,實不容大陸當局輕忽。

中國境內歷來大買辦不在少數,就台灣言,當數李春生最為典型。

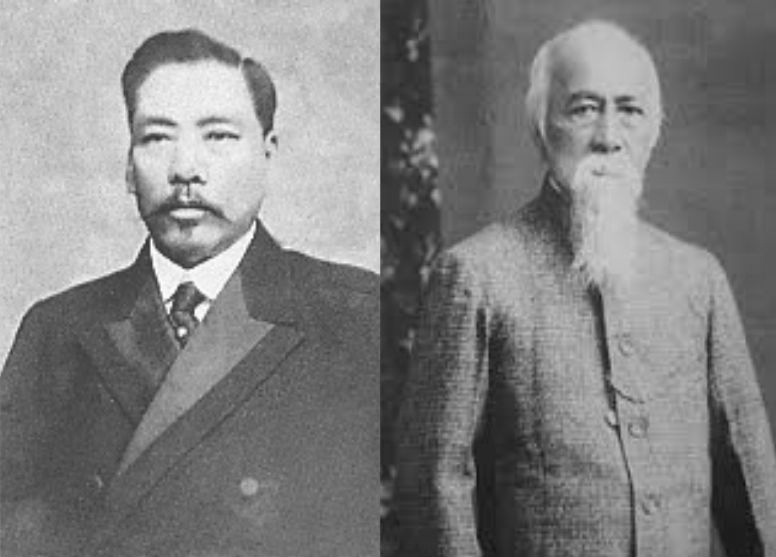

李春生(1838-1924),出生於清朝道光年間的廈門,死於日據台灣的台北大稻埕。李氏的父親是一搖櫓人,家世貧困,後來追從基督長老教會,信了長老教,李春生自幼受洗成為長老教會的基督教徒。他15歲時,跟著英商進了洋行當夥計,學英文也學經商。19歲起,追隨洋行老闆走過許多中國的大商埠,其中包括高雄、台南。1857年,他被聘任為在廈門英商怡記洋行的掌櫃,那時才21歲。1866年,李春生赴台北,出任英商德克在艋舺的寶順洋行總辦,再又轉任和記洋行總辦。他在台北的洋行專門進口洋貨以及出口台灣茶葉,且又自行經營製茶廠以及茶葉的出口貿易,且兼經銷「三達石油公司」的煤油。於是李春生就從英商洋行大買辦的角色轉型兼具在台的大企業家身分。1916年(台灣已是日據時期),台北茶商合組銀行,名「新高銀行」,李春生長子出任董事長(日本名詞稱為「頭取」),孫子出任常務董事(日本名詞稱為「專務取締役」),顯然,李春生家族已經是當時日據台灣的金融界鉅䲔。

然而,李春生的角色並不是純粹的商務貿易型買辦企業家而已,既屬「高等華人」,他主觀上更具有一種要解救大多數「低等」華人,要「低等」華人知道贖罪的心理。他撰述了一系列弘揚長老教會基督教教義的著作,拿他堅信洋教中基督教教義批判中國傳統的重要價值系統、思想觀念,其中最主要的是在於對儒、釋、道的批評,這是李氏為文出書的重要目的。就中國之道統、文教以及民間信仰而言,李春生的基督教意識型態完全否定道家和佛教,至於孔子之道,他表面上雖然予以肯定,但卻通過基督教的優位來扭曲孔子之道;以上帝(天主)來框住中國傳統的天道天命天理。如此一來,中國道統就被基督教移花接木而成為西方宗教的下游、附從;而中國人的天就變成了西方宗教的上帝,因而中國人也必須轉而歸順猶太至尊耶和華以及耶穌的指導和教誨。如果依照李春生堅執的基督教優位性意識型態,中國人就需要完全受洗成為基督教徒,這樣才能被擇取而成為上帝的選民,這樣作為華人才能被救贖而獲得生命的價值和人生的意義。這種行徑,或可稱之為意識型態上的法西斯。

由於李春生在其心靈中是以作為基督徒為唯一的優位的,他認為他的國和他的家是在天堂,是上主賜予的,所以在這個世界上,他是沒有國家的,他不必有任何的國籍信仰和堅持。他曾經是大清子民,也曾經是英國帝國主義殖民之下的英國式華人,認同自己是華裔之英國人。而在1895年以後,台灣割讓給日帝統治,他又很自然地成為日本籍台灣華人。然而,他其實從來不是大清子民(中國人),從來不是英國籍華人(華裔英國人),從來不是日本籍華人(華裔日本人)。總之,他在塵世的國籍並不重要,不是真實地存在,而是可以變來變去的虛擬之一種世俗的狀態。

比較來看,日據台灣的文化抗日先賢們卻始終堅持自己是中華貴冑,在中國歷代政權更換中,他們無論在清朝或在民國,皆堅持以自己為中國人的認同,如林獻堂、洪棄生終身不說日語,不過日式生活,又如蔣渭水是祖國派的抗日先賢,他推尊中山先生,創立「台灣民眾黨」,黨旗是「青天三星滿地紅」,「三星」就是《三民主義》的《民族主義》、《民權主義》、《民生主義》。相對而言,李春生則是勸服辜顯榮前往基隆澳底迎降日軍登陸的大投機買辦,日軍入台北城,李氏就是鞠躬哈腰迎接日軍的台灣巨商之一。日人要他去日本走走看看,他當然從命,自此以後,他就是日本殖民地台灣的尊榮之台灣仕紳矣。這類日據時代台灣人之大買辦的「李春生們」,其實甚多,有大名者如鹿港辜顯榮、高雄陳中和、基隆顏雲年等皆是,他們因為充當日本帝國主義的買辦而得到經商致富的特權,因而家族在日據時代的台灣飛黃騰達,富延數代,甚至台灣從日帝手中光復後,「澤及」生活在中華民國台灣省的子孫。在協助打擊台灣抗日先賢時,他們組織了「有力者大會」,十足扮演了替日本殖民者當打手、幫兇的角色,殘酷地擔任日本殖民者的代理人,即所謂的「三腳仔」來壓迫自己同血緣文緣地緣的同胞。

由於中國之長時期積弱,受到盎撒和日本帝國主義者的侵略,才有帝國主義殖民中國的華籍買辦特權階層之產生,這是國族受到外國欺凌迫害時,中國人自身的異化和質變,用傳統用語,是諸多形式之「漢奸集團」中的一種類型。就以清末和日據台灣而言,在台灣的買辦,代理了殖民者的商業殖民利益,壟斷了洋教傳教、教育文化和學術上的特權,自然也壟斷了話語權,無形中在台灣社會為日本殖民者削弱文化抗日志士的聲音。

從清末經日據直至台灣光復後,買辦長期涉身台灣各領域高層,今日台島已罕見「買辦」一詞,而換湯不換藥,幹的多是當年買辦的勾當。現代買辦有些在台灣島內,而更多的則在洋主子的國度以「香蕉型高等華人」自居,諂美鄙中,甚至恨不得白膚藍血(blue blood),抹掉「香蕉型高等華人」的一切表徵。這種現象無寧說是很自然的。更嚴重的現象出自買辦之外的學界,如台灣的儒學學者,以為治學應該客觀而不帶主見,因此說自己須以理性科學的態度來作人物史之研究,李春生因此竟給比為明朝末年的儒家賢臣、天主教徒、科學家之徐光啟。

徐光啟與耶穌會教士利瑪竇相熟深交而受洗為天主教徒,同時學習了當時先進的科學,徐光啟的文化和歷史地位,是他給予中國的科學作了品質上的提升,是他為官的經世濟民之實政之踐履,這是明朝一位重要儒者對中國社會發展的重大貢獻,與此相較,李春生追隨英國長老教會教士而被領進了基督之門,且學習了彼時相對進步的西學,就此層次而言,似乎李春生雷同徐光啟,其實兩者性質南轅北轍,然而那位儒學學者竟以徐光啟是基督徒兼具西學素養,是進步者,就以此推論李春生也是進步者,甚至李春生在其眼中成了「台灣第一思想家」。

徐光啟與李春生的根本差別在於前者是中國人,而後者在「國家」這個歷史中產生的事物還遠遠沒有在歷史中消失以前,在凌駕「國家」的「天國」還沒有於地球上出現之前,可以是中國人,可以是英國人,也可以是日本人,完全以一己一家的利益為趨歸。

在人類命運共同體尚未出現之前,國家分為被壓迫的國家與壓迫落後國家的帝國,徐光啟從來沒有為壓迫落後國家的帝國服務,李春生則不脫近世「香蕉人」本質,即俗話說的「有奶便是娘」,誰給他好處他就跟誰,即使是專門壓迫落後國家的帝國!◆