上世紀30年代初,已在日本殖民統治下渡過了三十多年亡國奴生活的台灣民眾日漸感到生存空間的狹小,他們期待跳出這座小島到更廣大的天地去尋找生存與發展空間。

1935年的一天,台灣廣播裡突然出現一個陌生人的聲音。他全程用流利的閩南話發表了名為《敬告台灣同胞》的演講。這個人,就是時任偽「滿洲國」外交總長的謝介石。

在台灣人裡,謝介石的經歷堪稱傳奇。這時候,剛剛成立的偽「滿洲國」吸引了不少台灣人的注意,從台灣新竹過大陸,在白山黑水間建立功名的謝介石,是那個時代的「台灣之光」,更成為後來那一批「過滿洲」的台灣人所崇拜的偶像。他們不遠萬里奔赴滿洲,在這塊廣袤嚴寒完全陌生的新天地求發展,尋找屬於自己的生存機會和久違了的民族認同。

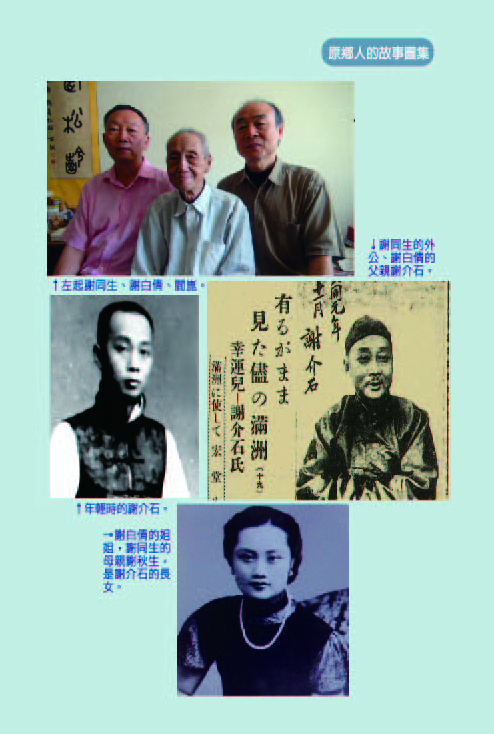

我在「中華全國台灣同胞聯誼會」工作時的同事謝同生是謝介石的親外孫,是謝介石與原配王香禪生下的唯一的女兒謝文秋的兒子。他曾經擔任過全國台聯文宣部宣傳處的處長,早我幾年退休在家。他得知我正在做老台胞口述歷史的工作,就跟我說起了他外公謝介石的一些往事,從他口中得知,他小舅舅謝白倩還在世,而且是他母親那一輩五個兄弟姐妹中唯一在世的人了。於是,我請謝同生代為聯繫採訪事宜,幾經周折,便有了那次採訪。時間是在2014年的9月3日上午,地點是位於北京市朝陽區石佛營社區的謝白倩先生寓所。

謝白倩:我父親生於光緒年間(1879年),是台灣新竹人,商賈家庭出身。日本佔領台灣時,我父親16歲,因自幼曾入私塾讀書,已經打下了深厚的漢學基礎。他在日本明治法律學校(現明治大學)留學攻讀法律時,與張勳之子同窗並結為好友。隨後來到大陸闖蕩,上海、福建都去過,因張勳之子的關係與溥儀搭上了關係,來到天津,在張園教溥儀日語。溥儀是被馮玉祥趕出故宮後到的天津,在天津住在張園,就是那個鬧過復辟的小辮兒元帥張勳家。我父親當時就算是溥儀的幕僚,為他參謀一些事情。

後來,我父親就跟著溥儀到了東北,在長春(後來叫新京)那兒紮下去了。從我父親的角度,那時候是為了生活奔波。溥儀到了長春以後先是叫「滿洲國執政」,後來成了「滿洲國皇帝」,我父親擔任的是第一任外交總長,那是1932年;1935年又出任第一任駐日公使。

謝同生:我調到全國台聯之前曾經在北京電子工廠銷售科幹過,記得一次出差到長春,與一家工廠的廠長吃飯,席間,我看見飯館外有一處高牆大院,牆頭露出松柏樹,我就問:這是個什麼單位?廠長隨口答道:這是舊時滿洲國外交大臣謝介石的官邸,現在有十多個單位住在裡邊。

謝白倩:我1928年2月出生在天津,也是在天津長大的。後來,我父親去了東北,我和我母親沒有跟著去,留在了天津。他也想讓我們跟著去,但我不大想去。一方面覺得到了那邊人單勢孤,另一方面自己在天津長大,對這裡比較熟悉。

由於家庭的關係,我比較早就接觸過日本人,但是對日本人的印象非常不好,由於討厭日本人,所以也不喜歡學日文,而且特別反感,湊合著考試混個及格就行了。現在想來有些後悔,因為語言只是交流工具而已。好在父親在家裡管得不是特別嚴,你願意學就學,不願意學也不特別強迫。

當時或許正是青春叛逆期,我對父親也有些反感,認為他到了偽滿是給日本人做事。其實那時候,連溥儀這個「皇帝」都是傀儡,他下面的總理大臣也好,這個長那個長也好,下面總有一個次長(日本人),實權都在次長那裡。我父親是從台灣過來的,怎麼能不知道日本人的這些手段?

後來(1938年)我也去了長春上學。當時在東北的學校裡,都有日本軍人做教官,類似於現在的軍代表,他們對學生管束得很嚴。

記得剛上中學,有一次忘了什麼原因,我惹了那個日本教官,他居然開口罵我,還罵我的父親。我不吃他那一套,他罵我,我也罵他。這還了得,惹了太上皇了。當時雖然沒有挨打,但也不知道結果會怎樣。回到家,自己心裡也是七上八下的,沒多久,突然接到了我最好的一個同學,用現在的話講就是好哥們兒的電話,他跟我說,你趕快跑吧,日本人要來抓你了。放下電話,我離開家就跑了。

我跑到哪兒去了呢?當時有個唱戲的叫王芸芳,他是唱花旦的,和麒麟童(周信芳)是最好的搭檔。他曾經到東北來唱戲,有一齣戲叫《董小宛》,說的是清朝順治皇帝和董小宛的一段愛情故事。本來這齣戲也沒什麼,但日本人比較敏感,覺得這齣戲與滿清有些關係,想影射些什麼,就要抓王芸芳。我父親曾經保護過王芸芳,並且悄悄地把他放走了。離開新京(長春)後,王芸芳到了大連。由於有這層關係,我就跑到大連,投奔他去了。

我本人從小喜歡唱戲,也略會一點,按我當時的想法,是想跟著他學戲。但是王芸芳不同意,他說像我這樣身分的人不適合學戲。他也不同意我在大連久住,怕擔上個拐帶的罪名。容留我住了幾天之後,他又派人把我送回了長春。

我在大連躲了些日子,這場風波好像就這樣過去了,該上學還得上學。家長說你就去跟那個日本人道個歉。我很倔,說我沒有錯,沒什麼可道歉的。原以為會遭父親的狠狠斥責,但是卻沒有。

從那以後,我就不好好上課,動輒翹課,白天上學的時候我就去圖書館,什麼書都看。那段時間讀了不少書。當時在天津學的東西和在長春學的大不一樣,天津學的內容還有不少反日的內容,長春則是親日和日滿親善的內容。

我敢於跟日本教官頂撞有周邊環境的影響,也有我個人性格上的原因,我這個人的性格是吃軟不吃硬。就說我們在家裡,我們哥幾個都是「文」字輩,我原名叫謝文龍,取名「龍」因為我是龍年生的。我自作主張改了名,叫謝白倩,就是現在用的名字,我父親也沒有干涉。

至於為什麼用這個名字?只是因為打電話通知我逃跑的那個好哥們兒叫李晰倩,我就改成了謝白倩,也是為了紀念這位摯友的救命之恩。我父親比較開明,對子女撫愛有加,對我們弟兄不大干涉,願意給孩子們更多選擇,他不喜歡像過年磕頭那樣的繁瑣老理兒,而且對家裡的僕人都特別和藹,這些對我們的影響也非常大。

謝同生:關於我的外祖父母,在台灣留下很多傳說。我在全國台聯工作後,一次出差去深圳,和一位台商老先生吃飯,席間,這位老先生問我:你姓謝,台灣新竹人,和謝介石有關係嗎?我告訴他謝介石是我外祖父。

他又說:那你知道多少你外祖父的故事?我剛說了兩句,他就打斷我的話說:你知道的沒我詳細,還是我講給你吧。

他說他家在新竹住的離我外祖父家不遠,小時淘氣,他父親就給他講我外祖父的故事,讓他學習我外祖父出人頭地。從這位老先生講的,我第一次聽說了外祖父為什麼來大陸的原因。

他講:你外祖父是個平常家子弟,年輕沒什麼正事做,想追求你外祖母,你外祖母的父親對他講,像你現在這樣,我不會把女兒許配給你,你必須混出個樣來才行。為此你外祖父發誓要幹出個樣來。後經風水先生指點,說他要發達需在水對面,即指大陸,因此他離開了台灣去了大陸,後來如願以償。這事是否真實沒有辦法考證,只當一段趣聞軼事吧。

謝白倩:我父親當的是「滿洲國」的外交總長,駐日公使。在任上的時候,他回了一趟台灣,這應該是我父親75歲的生涯中最為風光的80天。當時他已經是56歲,在外面闖蕩了24年。作為被殖民者,當時台灣人在島內根本沒有什麼政治前途可言。我父親在偽滿洲國可以做到這麼高的官,在台灣島內那是不可想像的。因此他的那次返鄉,絕對稱得上是「衣錦還鄉」。島內的殖民者給予的接待規格很高,據說受到國賓級的接待,他在民間也特別「紅」。也就是在那一次,父親為我二哥謝喆生(謝文彭)娶了新竹首富鄭肇嘉的三女兒鄭臻臻。據說在淨業院(齋堂)辦了三天的宴席,被新竹人視為「世紀婚禮」。

謝同生:那次回台灣我母親也跟著一起回去了,據說當時在台灣引起很大的轟動。他們先是住在台北旅館,後來回到新竹樹林頭我二舅母娘家,在台北、新竹兩地走動。那一次,新竹地方還集資為我外祖父立了牌坊。從新竹城隍廟出來,要走一條長長的街去鄭氏家廟和淨業院,據當地人講:這就是當年我外祖父返鄉,為二子與新竹首富鄭肇基家族聯姻的迎親之路。當時排場之大和奢華至今仍被新竹人津津樂道。鄭氏家廟和淨業院都是鄭家私產,現在依然保存完好,由鄭家後人照管,淨業院裡我外公曾經住過的老房舍也還在。【待續】◆