從新竹到大陸參加國共內戰的徐兆麟自述(上)

富的富,窮的窮,不行的

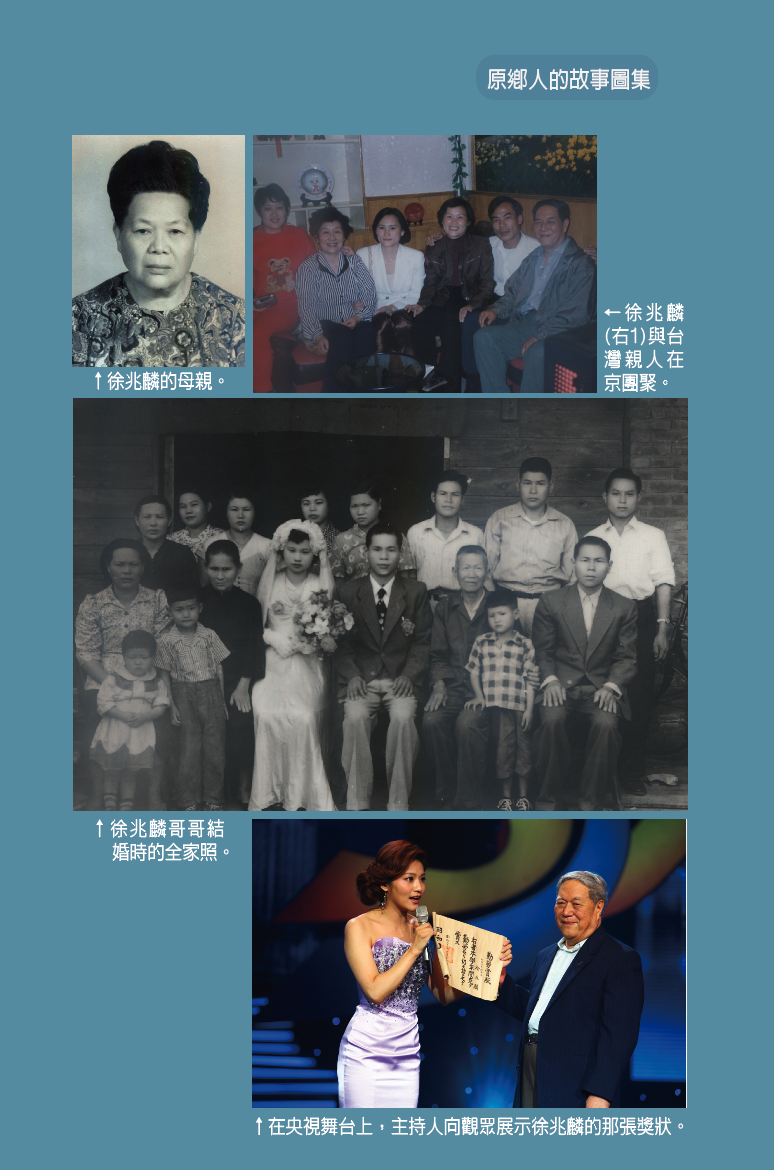

徐兆麟是1946年15歲時在台灣參加國軍後到大陸打國共內戰的新竹人,被俘成為共軍,曾準備渡峽「解放」台灣,但因韓戰引來美軍協防,正式納台灣入美國統治集團的勢力範圍後中止,他本人也因此一直到1994年才得以重返故里。本文為徐兆麟晚年自述,原刊台海出版社出版的《番薯仔兩岸留痕》,略有刪節,題與小標為本刊所擬。編者

我是台灣的客家人,我們家是從廣東蕉嶺縣遷移到台灣的,到我這一代為止,已經是12代了。

我曾祖父生了三個兒子,這三個兒子都成了腦丁,就是從事樟腦生產的工人。台灣出產樟腦,生產樟腦有一個複雜的工藝過程,從事這項工作非常辛苦。

嚴格講,我家好幾代都屬於工人範疇。由於日本人的壟斷,樟腦生產很苦,腦丁的生活也很艱難。我父親30歲之前也是腦丁,既是小業主,也是體力勞動者。從我記事開始,我父親就在苗栗大湖街下面的一個鄉里做樟腦。

我有幾個妹妹,台灣當時也是重男輕女,家裡只把我和哥哥兩個男孩子留下來,把三個妹妹全都送出去給人家當童養媳,家裡窮得養不起嘛。

我七歲的時候,父親改行到宜蘭三星鎮林場當了伐木工人,把我和媽媽、哥哥留在了苗栗的大湖鎮。我媽媽就做些臨時工,掙些錢養活我們。我上小學不久,我媽媽把我們兩個也領到了宜蘭。那時候上小學也很辛苦。日本統治下,為了奴化台灣,凡是林區的學生乘坐小火車不要錢。我們林場離三星鎮大約有幾十里路。每天早上天還沒亮,媽媽就起來做早點,讓我們吃完,匆匆忙忙趕到火車站去坐頭班車。火車半個小時才到三星,我們就在那裡上學,僅在路上每天就要三、四個小時。

我上一年級的時候,有一天放學我沒等哥哥(他旅行去了),自己坐著森林火車回家了。到了林場站下了車,有個林場的裝卸工人在車站正等著我呢。他跟我說,你不要回家了,你爸媽走了。你爸媽留下話,讓你坐火車再回去兩、三站,然後下車,那裡有個工頭,讓你住在他家。

那時候我才七歲,突然沒了家,心裡難受極了。沒辦法,我就按照說的又坐火車返回,找到了這家。這家人說你父親跟我交代過了,你就住下吧。我住了大約一個多星期,我哥哥就回來了。見到哥哥我心裡才好過些。住了一個來月,工頭家不讓住,我跟哥哥就出來了。

爸媽去了花蓮,離著好幾百里路呢。我倆無家可歸,晚上住在小火車站,白天就出去買一點東西吃。這樣過了好幾天,我哥哥的一個同學回家跟他爸媽說了我倆的情況,她媽媽是個好心人,同情我們,就讓我倆到他家去住。這個阿姨當時40來歲,我記得她有個兒子哮喘,她家是種甘蔗的。我們兄弟倆在人家管吃管住,整整一個冬天。阿姨還拿我開心,說你們家不要你,你給我當兒子吧。

後來我哥哥給我爸寫了信,收到信我爸爸才知道一切。他馬上寫信給我爺爺。當時爺爺在苗栗三義做樟腦,我們倆就到了爺爺那裡。當時我爺爺50多,歲數也大了。做樟腦很辛苦,要把高高的樟腦樹伐倒,鋸成段,刨成片,然後放在蒸籠裡蒸三天三夜,把氣放出來,油浮起來,水沈下去,凝固了就是樟腦。我和哥哥下學回來也幫著爺爺奶奶幹活。當時樟腦是日本人專賣,生產的樟腦只能賣給日本公司,而且收購價格壓得很低,盤剝得很厲害。我快上二年級的時候,爺爺奶奶決定不幹了,全家搬回老家竹東,我在竹東上學,直到小學畢業。整個小學期間,我和哥哥幾乎就是留守兒童,今天在這家,明天在那家,寄宿。衣服得自己洗,上不上學學得好壞也沒人管。人家回家有父母,可自己回家卻見不到。當時雖然小,心裡還是挺難受的。不過相比之下,我比不用功的孩子學習還稍好一些。

當時日本人在台灣實行殖民政策,日本人與台灣人差別對待。同樣的工作,日本人的工資比台灣人高兩倍,台灣人就是二等公民,被歧視。學生在學校被日本老師打是家常便飯。老師在黑板兩邊放兩根很長的竹竿,你稍不留意,就被老師拿竹竿狠狠地敲一下。在學校我是副級長,又是副班長,同年級畢業生200多人,有三個優等生,我是其中之一。畢業典禮時我爺爺去了,送給三名優等生獎狀,當時我爺爺還有點光彩,覺得這個孫子今後能幹點事,有指望。爺爺一直保存著我的獎狀,直到他70多歲的時候,把獎狀交給了我嫂子,我嫂子過世前,又把獎狀交給了她的女兒。後來我姪女把獎狀給了我,直到現在還保留著呢!

3月份一畢業我考了高等科,就是小學畢業再加上兩年,高等科比較好考,而且不用掏錢,如果上中學、上中專家裡得有錢。記得當時美國飛機天天來轟炸,一天得跑好幾次警報,我們竹東還挨了好幾次炸。這時候我們搬到了陸寮坑(現五龍),是我外祖父的家鄉,我祖父租了一塊茶園,當時因為戰爭,茶很不值錢,三斤茶還換不了一斤大米。茶園後來就荒廢了,茶園挺大,還有果園和一塊稻田,我們都幫著打理。

8月份日本投降,林場沒活幹,我父親失業了,他從花蓮回到了竹東,把我和哥哥從祖父那裡也帶到了竹東鎮。當時台灣好多行業都不行了,為了維持生計,我父親買了一個帶電瓶的發電機,經常帶著我去河裡電魚。就這樣熬到了1946年9月的一天,我兒時的夥伴戴金和從部隊回來探親,返回部隊前他來我家看我,知道我沒上學,也沒有事情做,就勸我去當兵。他說當兵有幾個好處,一是學漢文;二是學普通話:三是以後台灣要實行兵役制,弟兄兩個有一個要去當兵,你去了你家的兵役就免了。我覺得有點兒道理,擔心我父母不同意,所以連招呼也沒打,當下就跟著他走了,身上沒帶一分錢,連車費都是他掏的。到了桃園兵營,我就留在通訊排當了兵。10月份70軍整編,我又到了步兵連。訓練一段時間後駐守新竹,後來又到了桃園機場。那時候就聽說部隊可能要去大陸,台灣兵人心浮動,有兩個偷跑了。沒一個禮拜,被抓了回來。我們全連集合起來,讓逃跑的趴在那裡,胳膊腿伸開,找來幾個精幹的,用扁擔輪番打300多下,直打到屁股都爛了,一個禮拜也不能仰著睡。從那以後逃跑的就少了。

1946年12月,部隊開拔了。我們先從桃園坐火車到基隆,直接就上了船。據說280團有好幾個台灣兵等輪船一開跳海逃跑了。長官吸取教訓,我們走的時候台灣兵一律不准上甲板,只能待在船艙裡。船開出好遠了,才讓我們上來,看台灣最後一眼,那時候看基隆港的椰子樹就剩下一寸高了。當時台灣兵都是小青年,中國歌不會唱,只會唱日本歌。太平洋戰爭中,日本人與美國爭奪太平洋上的拉巴魯島,死了幾萬人,最後撤出了。日本人曾編了一首歌,叫《再見吧拉巴魯》,這首歌跟我們那時的心情很像的,台灣兵就在甲板上唱起來,權將拉巴魯島當台灣,唱這首歌也算是惜別了。

三天後到了吳淞口。一下船,天氣冷極了,台灣兵都穿著單衣,有個士兵凍得連槍都拿不住,下舷梯的時候掉到海裡了。丟了槍可要倒霉了,不槍斃也得挨揍。我們在吳淞口的倉庫裡睡了一晚,第二天早上起來到後面的小河邊洗漱,小河溝裡都結冰了。我們從沒有見過冰,大陸原來這麼冷啊,今後這日子咋過嘛!

在吳淞口住了幾天等棉衣,換裝之後我們坐火車到了南京下關,又坐擺渡輪船過了長江,當官的命令我們做好戰鬥準備,機槍都架在悶罐車的門口,說往北去弄不好就會碰到八路。到了徐州我們沒停,就開始行軍,第一天走得比較近,當晚住在一個村子裡,睡在老鄉家。第二天早上部隊要出發,一看,下雪了,白乎乎的,台灣兵都沒見過雪,很稀罕。

我們從徐州到魚台,走了兩三天。280團走在前邊,跟八路軍剛一交火,就被消滅了一個營,田富達、徐進星都是那個營的。280團不再走了,住在附近村子裡,挖工事。我們279團一看不妙,天一黑就往回走。我們台灣兵都是沒有經過戰鬥的,路過魚台西北面河道,河道邊上村莊裡八路軍打了幾炮,279團就放了鴨子了。兩、三千人潰不成軍,一直跑到魚台縣城附近,魚台駐軍88師不讓我們70師進去。團長沒有辦法,只好把我們帶到魚台城東北角的一個村莊,連夜修工事。第二天早上七、八點鐘,從西北方面跑過了七、八匹馬,連長他們有經驗,就說280團完了,我們這個旅就剩下279孤零零一個團了。後來把我們團派到金鄉縣城駐防,我們營被派到縣城西北的一個村莊,讓我們保護金鄉到單縣的公路。驅使幾百個老鄉和我們一起把我們佔的村子修成一個據點。時隔不久,還鄉團報告說離我們不遠的村子裡有土八路,營長就帶著我們七連和重機槍迫擊炮排大約200多人去抓。我們天沒亮出發,到那裡天剛剛亮。還鄉團也跟著去了。我們和還鄉團兵分兩路,從村子兩頭進去,想的是包圍起來搜查。可是還鄉團從那邊過來誤以為我們是八路,乒乒乓乓就開槍,子彈從耳朵邊飛過去,熱乎乎的。好在沒死人,誤會了。我們進村搜了半天也沒有找到一個土八路。營長下令把部隊拉出村,到大路上休息。這回可是真八路來了。營長趕緊下令讓我們後撤。我們朝後跑了一里多路,正準備抵抗,八路軍一個團就打過來了。一陣亂槍,營長被打死,士兵們四散逃跑。我那時候小,跑得也慢,跑到村子中間,看見路邊有個房子,就進去躲起來,誰想裡面已經躲進去40多人了,我只能站在門邊上。

不一會兒,八路軍就衝到了院門口,朝屋裡扔了幾顆手榴彈,手榴彈一響,裡面喊爹喊娘亂作一團。外邊八路軍喊繳槍,裡面的都不吭氣兒,我想你們不吭氣兒我在外邊可不能陪你們了。我喊著別開槍我出來,說著就出來了。八路軍的排長接過我的槍,一把拉我到他的身邊,躲到牆後面,他怕我被裡面的人打槍傷著。房裡邊的人看我出去以後沒事,他們也都出來了,就這樣40多人都投降了。因為我是第一個帶頭出來的,排長就把我記住了。結果這一仗我們100多人都被八路俘虜了。八路把我們帶回駐地,這時候已經是下午了。燜了一大鍋小米飯,大桶裡裝著菜,挑來了老鄉的很多碗,讓我們吃飯。折騰了一天,真的餓了,我也湊過去要吃飯。這時候那個排長過來把我一個人帶走了。排長是九連的三排長,他讓我把衣服脫了,拿過來一套八路軍的灰色軍裝讓我換上,又帶著我去了九連九班,跟他們一起吃飯,這是我第一次吃八路軍的小米飯。我在這個連隊待了兩、三個月,排長一直對我很好,每次行軍,我的小背包排長幫助我拿著,我的槍班長幫助扛著。

加入八路軍之後,團裡派我們九連單獨返回敵佔區執行任務。當時魯西南原來是解放區,後來被國民黨佔了一部分。有一天,要抓反攻倒算的保長,我們化裝成國民黨軍隊,他們都不說話,讓我說,我不會講普通話,南蠻子腔調,保長聽不懂,以為是國民黨的軍隊,不會跑,這樣就束手就擒了。那次我們連共除掉了兩個保長。

八路軍每星期都要開班務會生活會,班裡十來個人在一起做總結,哪些做得好,哪些做得不夠好,自己說,別人也可以提。我那時候到八路軍不久,對八路軍的情況知道得很少,哪知道什麼生活會,也覺得沒什麼可說,就靠在邊上聽著。正好團政委看望大家,看見我就問,人家都發言,你怎麼不吭氣兒?我說不知道要說什麼。政委一聽我的口音和說的話就覺得情況不正常,轉身問班長是怎麼回事。班長答不上來,連長解釋我是剛解放過來的,政委批評他,你們這樣私做主張想留就留不好,還問了我的具體情況,問完就走了。沒想到政委記住這個連裡還有我這麼個小戰士呢,不到一個月,就把我調到了宣傳隊。

我的同鄉戴金和那時還在連隊,有一次見到我,我正好身上有個雞蛋就拿給他吃,他挺感動。後來一段時間,他情緒不高,他在國民黨軍隊曾經一個月都不洗臉。其實八路軍對他也不錯,挺照顧,但他就是想家。有一天他到宣傳隊找我,說想回家。我說回家?那麼遠,好幾千里路,還隔著長江、海峽,你怎麼回去呀?他問我要不要一起走。我說八路軍待咱們挺好的,對老百姓也挺好,我不想走。但是他很堅決。【待續】◆

社論

國際視窗

中美關係

脫貧與鄉村振興

海峽兩岸

台灣事情

連載

原鄉人的故事

海峽短評

新聞剪輯

編後