訪「反威權」主義者吉丁

瞭解及參加政治才能掌握自己的命運

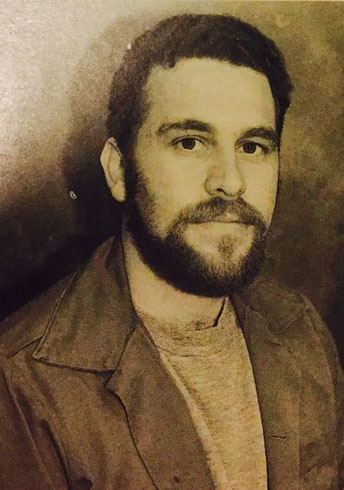

拉瑞.吉丁(Larry Giddings)是一位美國反威權主義的政治犯,目前在李溫沃斯的聯邦監獄服兩個無期外加75年的徒刑,筆者有「幸」與他同窗,特別對其做了個簡短的採訪,希望把他「反威權主義」的觀念介紹給國人。

教孩子誠實的大謊言

問:能否請您介紹一下您的家庭?

答:我的父親是名美軍的士官長,第二次大戰結束時在德國碰到了我母親,我母親家本來世居德國東部下西利里區,戰後那塊土地被劃給波蘭,全家被波蘭軍隊趕了出來,逃到了德國西部的一個小鎮。她在那兒嫁給了我父親,我是他們第一個兒子,於1952年10月6日生在德國,以後全家遷美後,又添了兩個弟弟。

問:您什麼時候回到美國的?

答:父親是軍人,因職務的關係常常美德兩地調來調去,我也在美德兩國跑來跑去,不過小學倒是在美國受的教育。

問:身為美德混血,小時有些什麼特殊的經歷?

答:我小時美國反德的情緒很深,尤其我住的軍人住宅區,鄰居的孩子常笑我們兄弟三人為德國佬,為此我不曉得打了多少架。後來13歲轉到德國時,德國的孩子又把我們當作美國佬,他們也常找我們打架,不過我可以瞭解他們的心情,因美軍在德國是以佔領軍的姿態出現,經常不檢點自己的行為,有機會就欺負當地百姓,自然引起德國孩子們憎恨美國人了。

問:身為美軍子弟,您為什麼會變成位反威權的鬥士呢?

答:正因為是美軍子弟,才有不少機會從大人們的口裡聽到了不少美軍中黑暗的事情,而報上談到美軍又只會歌功頌德,對那些黑暗腐敗的事隻字不提,我因此漸漸對這個自詡為民主自由的體制產生了懷疑,也開始不恥那些體制裡既得利益的威權們的偽君子行為。

問:是不是其他的美軍子弟們都會有您這種看法?

答:應該不會。只能說美軍子弟們比較瞭解美軍,知道他們的長處及短處,不會像一般平民子弟那樣對美軍有害怕的心理。不過他們並不會因此反美軍,相反的,更因家庭的關係,成為美國的右派。

問:那可以說您和一般美軍子弟不同啦!

答:對的。事實上除了從大人的口中外,我並從書本上得了不少知識。我從小就喜歡讀許許多多非主流的書,發現了學校裡的教科書謊話連篇;更加不相信這個體制威權了。

問:可不可以舉些教科書上說謊的例子:

答:一個最簡單的例子就是華盛頓砍櫻桃樹的故事,那篇課文想強調華盛頓從小就很誠實,砍了櫻桃樹後馬上向父親承認了。可是這個故事卻是後人假造的,說來諷刺,想教孩子說實話的故事本身卻是一個大謊言。

問:華盛頓砍櫻桃樹的故事我在台灣念小學時,國語課本也有教過,不過台灣的孩子們大概不知道那篇故事是假造的。

答:而且事實上華盛頓本人是個虛偽的政客,他本為英國的軍官,後來為了本身的利益反英,並不是為了什麼偉大的原則,此外他還血腥地屠殺印第安人,強佔他們的土地,並奴役了兩百多個黑奴,是個十足的偽君子。

問:還有些什麼別的例子呢?

答:例子多的不勝枚舉,如歷史課本開宗明義第一章「哥倫布發現新大陸」就是胡說八道,印第安人在哥倫布前幾萬年就已發現了美洲,怎能說是哥倫布發現的呢?此舉只不過為了對白人侵略美洲找個「合法」的藉口吧了。

問:您這樣對教科書質疑,有沒有給您帶來麻煩?

答:當然有了。每次上課,尤其是美國歷史課時,只要老師一說謊,我馬上抗議,並舉出事實與老師辯論,弄到學校天天找我家長到學校,並且不歡迎我再到學校去,我念到八年級就再也念不下去了。(八年級相當台灣的初中二年級)

問:令尊有沒有因此而責備你?

答:他雖是軍人,思想倒很開通,而且我們家祖先在歷史上就曾幫助過逃亡的印第安人及黑奴們,所以他雖然不喜歡我老與老師們過不去,也並不十分意外。

問:離開了學校後,您又在做些什麼呢?

答:我開始美國德國兩地到處旅行,交了不少大朋友,那段期間正好美國國內反戰運動,黑人民權運動、印第安人復權運動、波多黎各獨立運動等正風起雲湧,而歐洲的學生也開始反對美軍在越南的暴行,歐美兩洲一片反體制反威權之聲,我也在那段日子裡更加深了我反威權的信念。

問:您是否可以對您的「反威權」信念下個定義?

答:所謂的威權就是一個現有體制的統治階級及那個階級鼓吹的意識型態。統治階級們為了本身的既得利益,透過了他們掌握的媒體及教育機構,宣揚些維護他們利益、他們體制的意識型態,這種情形不只是發生在獨裁國家,在美國這種號稱民主的國家裡情形一樣嚴重,只不過他的手法較為高明一點,一般人不易察覺,像我剛才提到的美國印第安政策就是一個例子,除了教科書外,好萊塢的電影更把印第安人醜化成獵人頭的野蠻人,這樣大家可以「心安理得」的強佔他們的土地了。

此外,美國的統治階層們,也像其他的獨裁者一樣,利用體制做為利己的工具。這些威權者,在現有的體制上,掠奪了這片土地上大部份的資源後,都能平平安安地享受著,就算出了些大貪污、大倒把的醜聞,也常常在同一階級的法官、檢察官們的袒護下輕輕過關,試看過去的紀錄,一切的貪污案、倒把案,就算牽涉了幾百萬、幾千萬,甚至幾億美金,往往都是緩刑了事,其中最倒霉的被判刑也往往不超過兩、三年。反之,那些「饑寒起盜心」的貧民子弟,偶一犯錯,為了50元、100元常判個十幾廿年。試想這些虛偽的威權者是否要揭穿,要打倒。

問:您除了信念外,有沒有什麼行動?

答:有的,1971年,我19歲那年就參加了一次想武裝解救加州監獄的黑人、白人、及印第安人政治犯的計畫,結果在一次奪取武器的行動中,和警局發生槍戰,受傷被捕,服了七年徒刑。

問:解救政治犯是您反威權主義的一個重要工作吧?

答:是的。美國的威權利用政治、軍事及經濟的力量,巧取豪奪了印第安人、黑人,及下等收入白人的土地、財產,他們當然有反抗的權利,這些反抗行為也是反威權行為的一種,他們因而受難,我們當然應該解救他們,並可同時向威權者表達我們的抗議。

問:加州七年牢獄生活裡有沒有繼續您的工作?

答:有的。那七年裡,不但繼續進修,且與獄中的黑豹黨員,印第安復權運動成員,及其他的政治犯們常常交換意見,此外,還經常教育那些開通的刑事犯們,認清外面的大環境,要想辦法改變這個體制,來徹底改善環境,不要待在貧民區裡,為了五十、一百的自相殘殺,永遠在貧窮與犯罪裡打滾。

反威權工作要薪火相傳

問:出獄後,又做了些什麼事?

答:我1978年出獄後,加入了一個叫Well Spring的團體。我們主要的工作是替獄中受刑人及他們的家屬服務。美國獄中受刑人基本上都來自貧民家庭,家屬經常連探監的交通費都付不起,我們就提供交通工具,對許多沒有家屬探監的人,我們也會派人固定去探望,畢竟他們的過錯,這個體制本身要負不少的責任,不能任由那些威權者把他們像野獸樣放到籠子裡就不管了。

問:後來又發生了什麼事?

答:1979年,為了解救另一位政治犯,在西雅圖和警方發生槍戰,受傷被捕,這次被判了兩個無期另加75年;從此就沒有見到外面的天日。

問:這獄中的過往12年裡,您又在做些什麼呢?

答:這段日子我一直在充實自己,除了自行看書外,還念了兩個學士學位,目前在念碩士,不過這些學位不重要,重要的是吸收知識。此外,我還不斷與外面的朋友們通訊,許多年輕的反威權主義的朋友們,也常和我交換意見。當然,獄中朋友同志間的聯絡也是我工作中重要的一環。

問:以您的才智,又是白人子弟,只要跟著體制走,在這個全世界最富強的金元王國裡,混個好日子應該沒什麼問題,結果您從19歲以來,除了20個月外,都在獄中渡過,將來釋放的日子又遙遙無期,是否可惜了?

答:不。反威權的工作要有人做,否則威權者更是為所欲為了。尤其是美國的威權者更可怕,他們披上了民主的外衣,一般人被他們吃了還不察覺,更應反抗。當然個人力量有限,但總要把薪火點著,只要不斷的薪傳下去,有一天會起大火的。

問:還有什麼話要說嗎?

答:希望中國朋友們瞭解,美國的統治階層,也和全世界各種統治者一樣,都會利用政治及軍事機器,鞏固自己的利益,也會利用媒體及學校來蠱惑百姓,所以大家對威權者的話要打折扣,不要隨便被他們欺騙,同時也希望大家盡量去瞭解及參加政治,想辦法把命運掌握在自己的手上,不要任由威權者擺佈。◆

社論

世界新秩序與美國對華政策

- 拆散中國

- 中國對世界新秩序的恐懼

- 華南的奇蹟大躍進

- 美國必須趕上亞洲的世界新秩序

- 為了世界和平和發展的國際新秩序

- 冷戰的結束與世界新秩序

- 布希批判

- 「世界新秩序」何新之有

- 中國是置之死地而後生的哀兵

- 美國「新秩序」會帶來台海大戰

- 美國霸權主義在台灣

- 美籍華人的冤屈向誰訴

統獨問題

兩岸直航

海外觀察

台灣事情

台灣人在大陸

歷史與人物

通訊

編輯室報告

轉刊